2016年受賞作品

最優秀賞

最優秀賞

『朝光』河野 勝巳

鳥居の中に昇る朝日が絶妙なタイミングで捉えられています。鳥居と朝日の組み合わせだけでも十分過ぎるほど美しいのですが、作者が最優秀賞に輝いた一番の決め手は、神社に向かって歩いて行く女性のシルエットのエレガントな美しさにあります。なおかつ構図にも安定感があり、オレンジ色に染まる空や鳥居のすぐ近くまで打ち寄せる波の飛沫の輝きに至る細かい所まで、繊細に観察して撮影していることです。

優秀賞

優秀賞

『あじさいの里』中武 健次

山あいの村にしっとりと咲くアジサイの美しさに心が癒されます。6月の梅雨時の季節感やその場の空気感が素直に表現され、畑を耕す農夫の姿もポイントとなって、村の静かで素朴な暮らしが写真から伝わってきます。全体の色調も美しく調和のとれた作品に仕上がっています。

『夕照の山桜』村田 隆敏

ヤマザクラの黒い幹を大胆に入れて、しかも露出の難しい逆光で撮影しているところにオリジナリティーと新鮮さを感じます。黒い幹の中にヤマザクラの白い花が浮かび上がり表現がとても妖艶で印象的です。ヤマザクラの赤い葉も花びらと同様に美しく、まるで繊細に描かれた日本画を見ているようです。

『えびの盆地の朝』石神 義男

作者のコメントに「霧が出るまで何回も通って、ようやく撮れました。」と書いてありましたが、その努力、情熱が作品から自然に伝わってきます。全体的に少し赤みを帯びた紫がかった雲海の色調にも共感が持てます。素晴らしく幻想的で広がりのある風景であり、作者の心情がしみじみと伝わってくる作品です。

『秋の画』津曲 英樹

彼岸花と蝶の組み合わせは、誰もが写欲をそそる被写体の一つだと思います。普通はもっとアップで撮影するところですが作者は、あえて少し引いて隣で黄色く色づいた稲の穂を入れて撮影しています。そのことにより秋の季節感がいっそう鮮明に写真から伝わってきます。光の捉え方がとても上手く全体の柔らかな色調にも共感が持てます。

『天空の氷景』宮崎 金男

青い空に光る透明なツララが非現実的な空間を連想させ不思議さと造形美を感じさせてくれます。非常に造形的で抽象的な被写体であり、見る人の創造力をかきたててくれる作品です。空の色にも透明感がありプリントも美しく仕上げられています。少し欲を言えば上部の青空をもう少しカットすると

もっと迫力のある表現になったと思います。

優良賞

優良賞

『棚田の朝』児玉 美智子

とても素敵な素晴らしい場所を見つけられましたね。新緑の頃の爽やかな空気感が感じられて、偶然にも山霧が出るという幸運にも恵まれて、風景が一段と深みを増し幻想的な世界に変わっています。構図もしっかりとしていて安定感のある作品に仕上げています。

『黎明~高千穂峰~』山下 徹志

「茶色く光る物体」は一体何だろう思ったのですが良く見ると登山道の丸太階段だとわかりました。平地にたなびく雲の流れが荘厳な夜明けを感じさせてくれます。この光る丸太を入れることで、画面に奥行きが生まれています。何気ない部分に作者の個性が感じられ「作者だけの特別な時間を楽しんでいる。」そんな作品です。

『サギ親子』彦坂 和雄

親サギの子供に向けるまなざしが愛情豊かに表現されていて本来あるべき親子の関係を象徴するように、優しく温もりのある作品に仕上がっています。一瞬のシャッターチャンスを見逃さなかった作者の観察力は見事であり目には見えない親子の絆までが、映し出されているように感じます。

『朝』松田 裕次

どこか海外の風景を見ているようです。夏から秋へと向かう季節の変わり目の繊細な朝の空気が写っていると感じます。斜光線の朝の光が植物に生命力を与え、水面の写り込みも印象派の絵画を見ているようでモネの睡蓮を思わせます。作者の風景を見つめるまなざしに共感しセンスの良さを感じます。

『花いっぱい』矢野 美香

ブーゲンビリアの花をぼかして、花の間から子供たちの姿を撮るというアイディアは大変ロマンチックで面白いと思います。ただブーゲンビリアのピンクの色が強すぎて、主役であるべき子供たちの存在が薄れています。アイディアは素晴らしいので、この方法で他の被写体にもチャレンジすればきっといい作品に繋がると思います。

『沼のほとりで』丈下 淳子

逆光気味の光の中でハスの葉が葉脈まで透けて見えて、この作品も光の捉えかたが美しい作品です。作者は水面の葉っぱの写りこみにも同時に

魅力を感じたのだと想像します。「二兎を追う者は一兎をも得ず」の言葉があるように下部を少しカットして葉っぱの印象をより強くした方が明快に見る者にメッセージが伝わると感じます。

『灯籠まつり』黒木 憲夫

灯籠の川がそのまま天空まで続いているような錯覚を覚えます。露出も的確で灯籠が繊細な色で表現されています。楕円形の無数の光が完熟したマンゴーのようにも見えて、一つ一つの光がそれぞれに個性を持っているようにも感じます。無限の宇宙を感じさせてくれる作品です。

『こうみえても肉食系』日高 里菜

まずタイトルがユニークで面白いと感じました。奇想天外で若い人でないと思いつかない楽しいタイトルだと思います。タイトルを見ながら写真を見ていると普通よりカマキリが獰猛に見えてくるから不思議です。カマキリの表情に愛嬌があって作者とカマキリは「確かに心で会話しているな」と感じます。

『君といつまでも』甲斐 義紀

息子さんは今年でいくつになるのでしょう。親子の語らいが写真からしっかりと伝わってきます。この写真は父親である作者にしか撮れない愛情いっぱいの作品です。息子さんとお母さんの語らいが聞こえてくるようで、お互いの表情も優しくて素敵です。是非、息子さんの成長の記録を機会あるごとに撮影してみてはいかがでしょうか。

『炎舞』川口 俊輔

勇壮な西都原の火祭りを撮影した作品です。長時間露光で光を線として描き、龍が空を舞うように撮影して非常に迫力ある作品に仕上がっています。構図も決まっているのですが、少し気になるのは炎の表現に気をとられて、舞い手である人物の描写が不鮮明になっていることです。

経済連賞

経済連賞

『夕ぐれドライブ』鈴木 りえ

道に広がる車のライトの残像がとても印象的で目を引かれました。その残像とクルスの海とが、見事にマッチしている素晴らしい1枚だと思います。写真から、宮崎が誇るこの美しい景色を大切に守り、未来へ継承していくべきだと強く感じました。

『なじみの人』稲田 義美

和服姿にお面をつけたその顔でおばあさんの顔をまっすぐ覗き込んでいます。お面の表情は見えず想像するに怖そうなお面なのではと思うのですが、対するおばあさんもお面の奥にある目をしっかり見つめてなじみの人へ微笑んでいる姿に年の功の余裕を感じさせ、温かみを感じる一枚です。

『花の寝倉』坂本 ミツエ

紫がかった花とカエルの色が絶妙にマッチングしています。梅雨という季節感を視覚的に感じさせ、一目見て惹かれました。このカエルにとっては、この寝床はどんなふかふかのベッドにも劣らない寝床なのでしょう。自然界で強く生きる小さな命のライフスタイルを感じてほしい一枚です。

『蒼い光に照らされて』笹田 照夫

延岡市の秋の風物詩と言えば「鮎やな」です。成長して産卵のために川を下る鮎の習性を利用して、「落簀(おてす)」と呼ばれる竹のスノコの上に落ちた鮎を採る伝統的な漁法として知られています。そこに波立つ水と空の色がとても幻想的な雰囲気で時間が止まっているかのようです。このような風景が未来に残っていくことを切に願います。

『冬の夜』松本 伸男

冬の風物詩である「大根やぐら」と言えば、高さ6メートル級のやぐらが冬の陽を浴び壮大に並ぶ姿を思い出しますが、夜空に浮かぶ星の下でのその姿もいつもと違った一面を見せ、寒い中ながら何か温かみさえも感じます。星の動きがこの時期の生産農家の目の回る忙しさを表現しているかの様です。

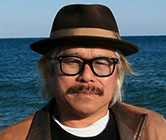

写真家 黒木 一明氏

写真家 黒木 一明氏今回も沢山のご応募ありがとうございました。応募者の年齢層も様々で幅広い世代の作品が揃い風景、人物、祭り、花々のアップなどバラエティーに富んだ作品の応募がありました。毎年のことですが作品のレベルが高く、時に拮抗する中で作品の優劣を付けるのはいつも、神経すり減らす思いで審査を担当しています。近年審査をしていて思うのはデータを見ると応募者のほぼ90パーセントがデジタルカメラで撮影した作品だということです。今回の入賞、入選者は全てデジタルカメラで撮影された作品です。フイルムカメラの良さはあるのですが、ごく一部の人を除いてはフイルムの時代は終わったのかなと少し淋しく感じられる現状です。しかしデジタルカメラの良いところは何処でも気軽に写真が撮れてほとんど失敗がないことです。極端に言うとカメラが正しく設定さえしてあれば、あとは撮ることだけに集中できます。そういう意味では3歳の子供でも偶然名作が撮れる可能性があります。フイルム時代には撮れなかった星空や夜景も簡単に撮れるようになりました。今はプリントも自宅のプリンターでできる時代です。しかしながら作者が何を思い、何を撮りたいのか、何に感動したのか、その場の空気感をどう表現するのかについてはフイルムもデジタルも関係なく、作者の感性や創造性がよりいっそう求められる時代だと思います。最後に選者からのアドバイスとしてとにかく色を美しく表現してください。写真の構図は素晴らしいのに色再現で失敗している例が少なからず見受けられます。これは非常にもったいなく残念なことです。次回もさらにオリジナリティー溢れた作品の応募を今から期待しています。

安全安心の

安全安心の 生産者/関係者

生産者/関係者 採用情報

採用情報  ネットショッピング

ネットショッピング